Chiesa Santa Croce al Monte Calvario

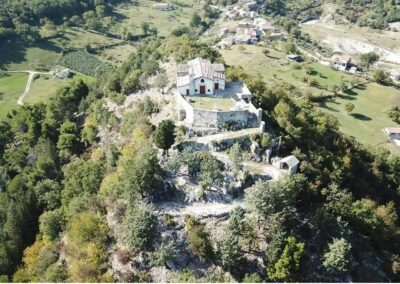

Seguendo la cresta rocciosa che fiancheggia l’abitato di Cusano Mutri, verso nord-ovest, si incontra il monte Calvario, un cono calcareo alto 566 metri. Il monte è circondato per due lati dal torrente Riviola proveniente da Calvarusio e per un terzo da un affluente. Sulla vetta di questa altura, raggiungibile attraverso un sentiero molto suggestivo, panoramico e ricco di flora e fauna, è presente una costruzione che riveste particolare importanza per le persone del luogo. L’altura è situata a circa 505 mlm e la costruzione, presente già nel medioevo, è stata mantenuta nel corso degli anni attraverso varie ristrutturazioni, conservando anche il suo originario nome di Castelluccio. La chiesa nasce successivamente, dopo il catastrofico terremoto del 5 giugno 1688, che vide distrutti tutti i paesi limitrofi: Cusano subì solo lievi danni e in segno di ringraziamento furono edificate le cappelle di Santa Maria della Pietà attualmente sconsacrata e, sulla struttura principale del Castelluccio, quella di Santa Croce, ribattezzando poi l’altura Monte Calvario. Nel corso degli anni al Castelluccio sono stati rinvenuti oggetti di particolare importanza, come frammenti di ceramiche da mensa a vernice nera, databili tra il 3° e il 1° secolo A.C, torbe, monete, e parti di armature bronzee. Molte persone, credendo alle leggende popolari, si sono aggirate nei paraggi con mappe, alla ricerca di tesori nascosti dai briganti. Una di queste leggende narra di un brigante che lungo il sentiero del Calvario nascose un tesoro e, dopo aver ucciso uno dei suoi figli, lo seppellì a sua custodia. Secondo la leggenda chi trovava il tesoro, per poterlo prelevare, doveva lasciare a sua volta la salma di un proprio figlio sulla precedente sepoltura.

Anticamente la costruzione svolgeva la funzione di vedetta naturale per l’abitato circostante e per l’intero sistema difensivo del Matese. Questo strategico punto di vedetta si concentra principalmente sulla viabilità che portava all’insediamento Sannita di Monte Cila attraverso il valico di Calvaruso per poi immettersi nella pianura Alifana. Molteplici sono infatti i racconti degli anziani del luogo, che narrano di transumanze e attività che si svolgevano all’epoca lungo questo percorso. I pastori spostavano i loro animali attraverso le montagne raggiungendo così gli altri paesi più velocemente, senza dover passare nei centri abitati. All’epoca a Cusano non c’era ancora un parrucchiere, allora le donne passando per Calvarusio riuscivano a raggiungere più velocemente Piedimonte Matese per acconciarsi i capelli e riuscire a rientrare a casa prima di sera.

Il corpo di fabbrica, dopo varie manomissioni e ampliamenti, si presentava con più vani al piano di rialzo, altri spazi che si trovano al di sotto dell’attuale struttura sono

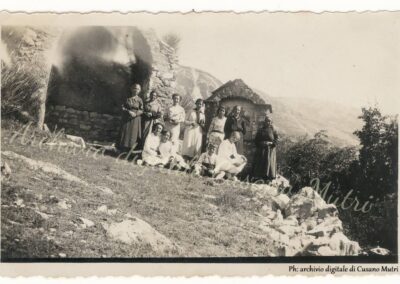

stati usati negli anni come deposito di materiali o come stalle momentanee dove tenere gli animali al riparo dal cattivo tempo. Successivamente invece la struttura venne adibita a dimora dei vari eremiti che si sono succeduti nel tempo: l’ultimo risale agli anni 20 del 900.

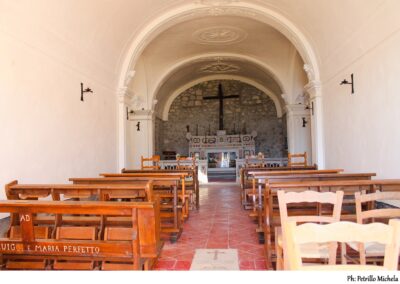

La chiesa è a croce latina ad una sola navata, con volta a botte; il braccio lungo misura 16.00 metri, mentre il corto 12.50 metri, con larghezza e altezza di 4.50 metri. La chiesa presenta tre altari costruiti con la pietra di Cusano. Dietro l’altare centrale vi è posta una statua di Cristo morto a devozione di Vincenzo Mongillo, fu Francesco, del 1907. Sull’altare di sinistra a devozione della famiglia Ficcone, invece, vi era il dipinto di Cristo alla colonna, ritenuto della scuola di Luca Giordano, attualmente custodito ed esposto nella parrocchia di San Pietro e Paolo. Un altro piccolo spazio all’interno della chiesa è dedicato a Bartolomeo Paolillo, farmacista a Napoli e allievo di Michele Tenore, uno dei fondatori dell’orto botanico di Napoli. Bartolomeo nel periodo degli studi ebbe la possibilità di stringere numerose amicizie con ricercatori importanti dell’epoca, così iniziò anche lui a studiare le scienze naturali, la botanica e l’agronomia, con particolare riguardo alle piante del Matese. Si concentrò sulle nostre zone, specialmente sulla località Erbaneta, dove scoprì per la prima volta in Italia una rara specie di orchidea che fu chiamata Satyrium Epipogium. La pianta fu rinvenuta nel 1919 e conservata all’interno dell’orto botanico di Napoli. Paolillo, inoltre, fece numerosi studi sulle varie qualità di olive presenti sul territorio, studiando in particolare soluzioni per la prevenzione dagli insetti. Vicino all’altare di destra, c’è una stanza che funge da ossario. Tra il 1840 e il 1890, infatti, nel basamento della cappella e all’esterno di essa si tumulavano i defunti appartenenti alla parrocchia di San Pietro e Paolo.

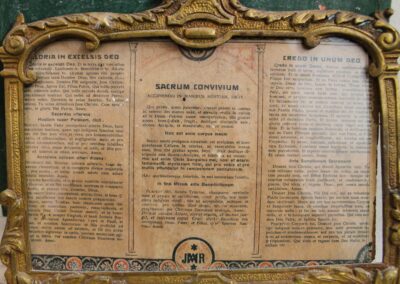

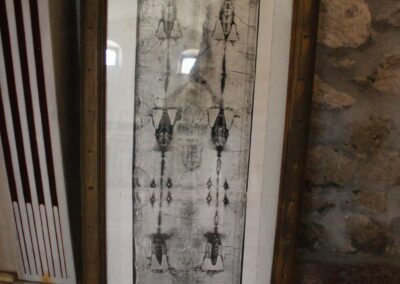

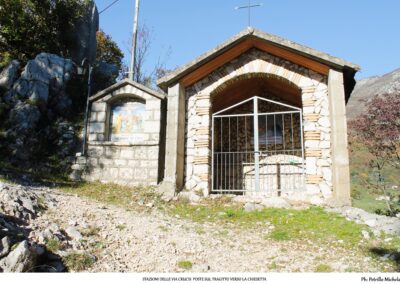

Il culto per questo luogo fu un crescendo, tanto che il 25 ottobre del 1747, con l’autorizzazione della Curia, venne istituita la funzione solenne della Via Crucis, tradizione che si è tramandata per molti anni. Successivamente furono fatte, in corrispondenza di ogni stazione, delle edicole lapidee di ceramica cerretese del 1838, subendo poi vari rimaneggiamenti per finire con le attuali completamente rifatte. Nel 1805, tra la fine di luglio e i primi di agosto, ancora una volta il Sannio fu investito da ripetute scosse sismiche e i cusanesi penitenti si recarono al Calvario con la Spina Santa, reliquia ritenuta della corona di Cristo: questa miracolosamente divenne bianca, il prodigio è documentato con atto notarile. Da allora la processione, che attira fedeli da tutto il circondario e vede rientrare per l’occasione i cusanesi emigrati, si è ripetuta ogni anno.

Dopo l’unità d’Italia fu istituita la processione della passione di Cristo all’alba del venerdì santo. Tra le due file dei confratelli delle congreghe venivano portati dei grossi dipinti esplicativi, seguiva poi la banda musicale e la statua dell’Addolorata con un vestito rosa e il manto azzurro. Gruppi di persone indossavano costumi che richiamavano l’epoca di Cristo, mentre le donne procedevano a piedi nudi. Senza sosta si giungeva al Calvario e durante la funzione religiosa si faceva indossare un abito nero alla Madonna che, nella discesa, era preceduta da una lettiga con Gesù morto portata a mano da fanciulle. Sporadicamente, nel corso del tempo, è stata rappresentata la passione vivente recitata il pomeriggio del venerdì santo.

Un’altra processione mattutina svanita alla fine degli anni sessanta avveniva il 3 maggio, con l’esposizione del Legno Santo della Croce, istituita per ricordare anche il catastrofico terremoto del 1688. Terminata la funzione religiosa, iniziava una scampagnata chiamata “accummite”: ognuno provvedeva a portare qualcosa da mangiare o da bere da consumare sul posto e si scendeva dal Calvario nel pomeriggio inoltrato, al termine della festa. Durante la festa, oltre alla banda musicale che provvedeva ad allietare la giornata, si vendevano noccioline e stuzzichini vari, si mangiava e si beveva in compagnia. In tale giorno veniva distribuito granoturco lesso detto “cucina”, tradizione forse risalente agli antichi riti pagani delle celebrazioni primaverili o, più semplicemente, ritenenendo tale data non più utile per la semina. Successivamente, con il passaggio al calendario liturgico, il nuovo parroco Don Francesco Tommasiello, rispettò le direttive e spostò la processione al 14 settembre. In quell’anno una bora fortissima non permise ai fedeli di fare la processione e da allora la festa di Santa Croce non si è più svolta. Il poggio si popolava anche nei giorni successivi alla Pasqua, ma la tradizione più antica vuole che il classico pic-nic avvenisse il pomeriggio del martedì in albis.

Nel pianoro antistante vi sono poste tre croci di ferro, originariamente di legno; la centrale ha un basamento di pietra locale ben lavorato, costruita da Liberato Mongillo nell’anno 1939. E’ presente anche una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana che porta la data dell’ultimo restauro risalente all’anno 1976. All’interno della chiesa è posta una targa in ricordo del restauro che i Cusanesi fecero alla chiesa nel 1975 in occasione dell’anno santo.

Negli anni 70 varie persone di Cusano si impegnarono per la manutenzione e il restauro della chiesa, sia esternamente che internamente. Grazie a queste persone e al loro prezioso lavoro volontario la chiesa è come la vediamo oggi, pulita e ben strutturata in tutti gli spazi. Si adoperarono nella realizzazione dei terrazzamenti

esterni, lasciando visitabile la stanza che fungeva da cimitero, nell’abbellimento e ristrutturazione dei muri esterni, del cancello d’entrata e del camino interno alla chiesa. L’ultimo lavoro di ristrutturazione risale al 2014 con la messa in sicurezza dell’entrata della chiesa dall’interno mediante la ristrutturazione della volta, la manutenzione del campanile e della strada che porta al Calvario.

Nel 2011 è nata un’associazione denominata “Gli Amici del Monte Calvario” e, grazie alle offerte raccolte dai cittadini cusanesi, in collaborazione con i parroci, ha provveduto ad effettuare vari lavori di manutenzione tra cui: la riparazione del tetto e la realizzazione di un impianto parafulmini, sistemazione lavori interni ed esterni alla chiesa, delle cappelle lungo la via crucis, dell’impianto elettrico con realizzazioni di quadri automatici per l’accensione e lo spegnimento delle luci esterne delle croci e delle stazioni della Via Crucis; hanno realizzato, inoltre, un impianto idrico potabile con annesso deposito, un impianto internet, l’installazione stazione meteo e la realizzazione di un centro di studio sulla sismicità del territorio Sannita grazie all’accordo tra il comune di Cusano Mutri e il nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico Luigi Palmieri.

Ad oggi le funzioni che si associano alla chiesa sono la processione della Spina Santa che inizia all’alba del 3 agosto partendo dalla chiesa di San Pietro e Paolo dove viene presa la statua della Madonna Addolorata, per poi spostarsi nella chiesa di San Giovanni Battista per prendere la reliquia della Spina Santa e portarla in processione verso il Monte Calvario; al termine della celebrazione sul Monte, i fedeli, seguendo la discesa della Madonna tornano indietro. Da alcuni anni il parroco del paese Don Domenico Ruggiano, organizza anche la messa dei giovani che si tiene in tarda serata del 2 agosto.

Un’altra celebrazione molto sentita è la processione del venerdì santo. Il pomeriggio del venerdì si parte dalla chiesa di San Pietro e Paolo dove si prendono le statue della Madonna Addolorata e di Cristo morto e si raggiunge il Calvario per la celebrazione della messa.

Oltre alle due processioni, il parroco celebra la messa nella chiesa del Monte Calvario tutti i sabato mattina del mese di maggio.

È possibile visitare il luogo in totale autonomia durante tutto il periodo dell’anno.

Il sentiero che porta alla chiesa richiede scarpe comode sportive e un abbigliamento adeguato ad un luogo di montagna. Già dal centro storico di Cusano è presente una

segnaletica che indica il sentiero, facilmente riconoscibile. Arrivati in cima è possibile effettuare solo la visita panoramica dalle tre croci esterne.

Per visitare la chiesa all’interno è necessario contattare il Parroco.

Bibliografia

Emma Giardina Cassella, Cusano Mutri, Gozzi 1984

Vito A. Maturo, Gli edifici rurali di culto a Cusano Mutri, Nuova Impronta 2009

Vito A. Maturo, A i témpë mië, Pro loco cusanese 1996

Albino Di Muzio, Testimonianza orale

https://www.secretvillage.it/segreti/chiesa-di-santa-croce-al-monte-calvario

https://www.facebook.com/p/Chiesa-Monte-Calvario-Cusano-Mutri-100064804536446/?locale=it_IT